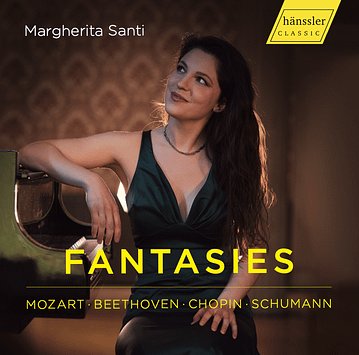

Mit Fantasie auf neuen Wegen: Die italienische Pianistin Margherita Santigilt als außergewöhnliche Entdeckerin musikalischer Freiräume zwischen Tradition und Innovation. Ihre erste Solo-CD „Fantasies“ zeigt, wie unterschiedlich Inspiration in den Werken von Mozart, Beethoven, Chopin und Schumann aufscheinen kann. Santi, Jahrgang 1994, steht für technische Brillanz, Neugier und den Willen zur persönlichen Handschrift. Im Gespräch mit Birgit Koß spricht sie über kreative Energie, die Suche nach künstlerischer Tiefe und den Mut, klassische Musik immer wieder neu zu denken.

Zwischen den Zeilen lesen

Feuilletonscout: Fantasie ist eine Grundlage der Kreativität und setzt viele Möglichkeiten frei. Wie wirkt sie sich auf das Klavierspiel aus – insbesondere im Bereich der Klassik, der ja durch feste Notentexte und die Intention der Komponisten geprägt ist? Gibt es da überhaupt Spielraum?

Margherita Santi: Ja, auf jeden Fall. Fantasie bedeutet für mich nicht, dass ich frei spiele, was ich will. Natürlich halte ich mich an die Noten. Aber Fantasie zeigt sich in der Art, wie ich interpretiere – wie ich zwischen den Zeilen lese, in die Ideen der Komponisten eintauche. Ich glaube, dass gerade die Stücke auf meiner CD von einer besonderen Inspirationskraft durchdrungen sind. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann – sie alle waren auf ihre Weise von etwas Größerem, einer inneren Vision getragen. Wenn man diese Musik hört, hat man oft das Gefühl, in eine andere Welt zu blicken.

Von Mozart bis Schumann

Margherita Santi: Ich sehe in den Werken auch eine Entwicklung: Bei Mozart ist vieles noch wie improvisiert – besonders seine Fantasie in d-Moll beginnt suchend, fast tastend. Ganz anders Beethoven, der in seiner „Mondscheinsonate“ zwar eine klare Form hat, aber mit dem ersten Satz damals völlig überraschte. Bei Chopin wiederum ist die Form seiner einzigen Fantasie offen, fragmentarisch – es gibt Kontraste, einen Choral, Episoden, die fast wie Träume auftauchen und verschwinden. Und dann Schumann – er malt in seinem „Faschingsschwank aus Wien“ förmlich Bilder mit Klängen. Da wird die Fantasie fast zur Bühne voller Charaktere.

Feuilletonscout: Kannst du diese Charaktere beschreiben, die in Schumanns „Faschingsschwank aus Wien“ auftauchen?

Margherita Santi: Sehr gern. Der erste Satz ist wie ein Festzug – marschartig, farbenfroh. Dann gibt es einen ruhigeren Abschnitt, der fast wie eine intime Reflexion wirkt, mit einer dichten Harmonik, die für mich wichtiger ist als jede Melodie. Das „Scherzino“ ist dagegen witzig und verspielt, aber auch voller Intelligenz – fast verschmitzt. Der vierte Satz ist leidenschaftlich und tief. Man spürt, dass Schumann in dieser Zeit sehr verliebt war – auch das fließt ein. Der Klang muss hier tief und mutig sein. Und dann das Finale: voller Virtuosität, ein einziger Befreiungsschlag – wie ein einziger Atemzug bis zum letzten Ton. Und zwischendrin entdecke ich immer wieder kleine Motive, fast wie Vogelrufe – hohe, helle Töne, die für mich etwas sehr Natürliches haben. Schumann hat sich ja auch viel mit Natur beschäftigt, zum Beispiel in seinen „Waldszenen“. Ich glaube, seine Musik ist voller Bezüge – auch zu seinen anderen Werken. Für mich ist es wichtig, ein Stück nicht isoliert zu sehen, sondern es im Zusammenhang mit Kammermusik, Konzerten und Liedern zu verstehen. Das gilt übrigens für alle Komponisten, die ich spiele.

Ein Album mit innerer Vision

Feuilletonscout: Du bist noch sehr jung – wie kam es zu deiner ersten CD? Wie lange hast du an diesem Projekt gearbeitet?

Margherita Santi: Die Idee ist über mehrere Jahre gewachsen. Ich wollte ein Album machen, das mehr ist als nur eine Sammlung schöner Stücke – etwas, das meine persönliche Sicht auf Musik widerspiegelt. Die Fantasie als Thema erschien mir perfekt, weil sie sowohl das Künstlerische als auch das Spirituelle anspricht. Ich glaube, dass Komponieren – und auch Interpretieren – eine Art Verbindung zu einer höheren Kraft sein kann. Manche nennen es Intuition, andere Inspiration oder Energie. Drei Jahre lang habe ich an der Idee gearbeitet, natürlich nicht ununterbrochen, aber sie war immer präsent. Und ja, es ist meine erste „richtige“ CD. Es gab zwar eine frühere Aufnahme, als ich noch sehr jung war, aber dieses Album ist mein erstes wirklich durchdachtes, künstlerisch konzipiertes Projekt. Es ist auch ein Spiegel meiner persönlichen Entwicklung in dieser Zeit.

Früh zur Musik gefunden

Feuilletonscout: Du hast sehr früh angefangen zu spielen – ein Wunderkind?

Margherita Santi: (lacht) Vielleicht. Es gibt keine Musiker in meiner Familie – ich war das schwarze Schaf, im positiven Sinne. Mit fünf Jahren wollten meine Eltern, dass ich ein Hobby finde – Tanz, Sport oder Musik. Ich habe mich für Klavier entschieden. Ganz zufällig kamen wir zu einer sehr renommierten Lehrerin. Sie war damals schon älter, aber sie hat mein Talent erkannt und mich zehn Jahre lang begleitet – bis zum Diplom mit 15 oder 16 Jahren. Erst später, mit 16 oder 17, begann ich, selbst Fragen zu stellen: Will ich wirklich Musikerin sein? Ich habe zwei Jahre in Moskau studiert, dann folgte eine Zeit der Unsicherheit. Ich war auf der Suche nach meinem eigenen Weg. Die Wendung kam durch ein Kammermusikprojekt. Ich war eingeladen, mit anderen Musikerinnen zusammenzuarbeiten – und das hat mich zurück zur Musik gebracht. Seitdem liebe ich sowohl das Solospiel als auch die Kammermusik.

Neue Wege mit Rebecca Clarke

Feuilletonscout: Könntest du dir vorstellen, ein eigenes Ensemble zu gründen?

Margherita Santi: Ein festes Ensemble habe ich nicht, aber ich arbeite regelmäßig mit verschiedenen Musikerinnen zusammen. Aktuell entsteht ein neues Kammermusikprojekt, das mir sehr am Herzen liegt. Es geht um die britisch-amerikanische Komponistin Rebecca Clarke. Wir nehmen ein Album mit ihren Werken auf – für Geige, Bratsche und Klavier. Ihre Musik ist sehr eigenständig, mit Einflüssen von Debussy, Ravel oder Franck, aber auch mit Elementen aus britischer Volksmusik. Sie war eine starke Frau, die sich in einer männerdominierten Welt behauptet hat – eine der ersten professionellen Bratschistinnen in einem Londoner Orchester.

Eigene Programme – eigenes Profil

Feuilletonscout: Das klingt nach einem sehr persönlichen Projekt. Ist das die Richtung, die dich generell interessiert – eigene Programme, eigene Kontexte statt reiner Reproduktion bekannter Werke?

Margherita Santi: Absolut. Ich glaube an individuelle Projekte – das ist auch meine Art, mit klassischer Musik umzugehen. Natürlich kann man Beethovens Sonaten spielen – das tue ich auch. Aber ich frage mich: Was kann ich neu erzählen? Welche Werke gehören für mich zusammen, wo entsteht ein neuer Blickwinkel? Ich habe vor acht Jahren ein Festival in Verona gegründet und arbeite auch als künstlerische Leiterin. Daher sehe ich Musik nicht nur aus der Perspektive der Pianistin. Es geht auch um die richtige Kommunikation. Wie bringe ich klassische Musik heute zum Publikum? Für mich heißt das: nicht oberflächlich oder effekthascherisch, aber zugänglich. Ich will keine Pop-Version der Mondscheinsonate – aber ich will, dass Menschen spüren, wie tief diese Musik ist. Und dafür braucht es manchmal ein neues „Kleid“, wie ich es nenne – einen neuen Rahmen.

Wenn Mode Musik begegnet

Feuilletonscout: Und dazu gehört auch Mode? Du hast für das Rebecca-Clarke-Projekt mit einer Designerin zusammengearbeitet.

Margherita Santi: Ja, genau. Wir haben für das CD-Cover mit der Modedesignerin Miljana Jankovic aus Kopenhagen gearbeitet. Sie hat Kleider entworfen, die die Stimmung und Ästhetik der Musik spiegeln – modern, aber mit traditionellen Elementen, handgemacht, fast folkloristisch. Diese Verbindung von Musik und visueller Kunst fand ich sehr spannend. Es geht nicht darum, hübsch auszusehen, sondern eine zusätzliche Ebene der Interpretation zu schaffen. Vielleicht tragen wir diese Kleider auch bei Konzerten – wir überlegen das noch. Jedenfalls soll es keine bloße Show sein, sondern ein sinnvolles Zusammenspiel von Ausdrucksformen. Ich glaube, das kann Menschen auch auf einer anderen Ebene erreichen.

Kreativität ohne Pause

Feuilletonscout: Also gehen dir die Ideen nicht aus?

Margherita Santi: Ganz im Gegenteil – ich habe viel zu viele Ideen und zu wenig Zeit! Aber das ist auch schön. Ich liebe diese kreative Energie, und ich hoffe, sie bleibt mir noch lange erhalten.